|

|

|

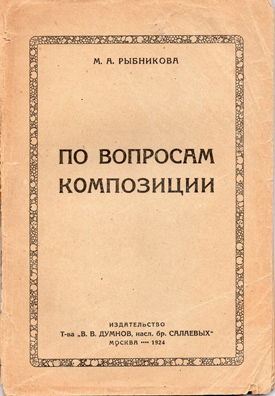

КНИГА М. А. РЫБНИКОВОЙ "ПО ВОПРОСАМ КОМПОЗИЦИИ"

с авторской дарственной надписью Настоящая заметка посвящена экземпляру книги «По вопросам композиции» (1924) известного советского методиста и литературоведа 1920-40-х годов Марии Александровны Рыбниковой с дарственной надписью. Книга эта попалась мне когда-то в одном из московских букинистов, и авторский инскрипт вызывал естественное желание узнать как можно больше о его адресате и о тех, кто так или иначе был связан с ним, тем более что 20-е годы – это, бесспорно, один из самых интересных периодов в истории советской гуманитарной науки и филологии, в частности.Дарственная надпись, сделанная синими чернилами, расположена на лицевой и оборотной стороне титульного листа книги: [Лицевая сторона титульного листа]

Марии Иосифовне Цирес

[Оборот титульного листа]

Мы с Вами редко встречаемся

Прежде чем перейти к личности адресата – Марии Иосифовне Цирес, следует сначала сказать несколько слов об авторе и дарителе книги. Мария Александровна Рыбникова (1885-1942) – классик советской методики преподавания литературы и языка в средней школе. Цитаты из ее методических трудов (которые переиздавались вплоть до 1980-х годов) можно до сих пор встретить в рефератах студентов педагогических вузов. Но начинала свой путь в первые годы после революции Рыбникова в первую очередь как литературовед-эссеист и филолог-популяризатор. Родилась М. А. Рыбникова в 1885 г. в Рязанской губернии. В 1903 г. окончила в Москве Мариинское училище, с 1904 по 1909 училась на Московских высших женских курсах (где и занималась в семинаре П. Н. Сакулина). С 1909 по 1918 гг. была преподавательницей средней школы. В 1923 году преподавала в Институте Слова (до его закрытия), вела литературно-методический семинарий для учителей-словесников. В 1924-1931 годах работала во 2-м МГУ. Позднее, в 30-е годы, стала одним из активных создателей советской методики преподавания литературы в школе, сотрудничала в ряде научно-исследовательских педагогических институтов (в том числе в институте школ Наркомпроса РСФСР). Кроме научных и педагогических работ пробовала свои силы и в литературном творчестве: в 1925 г. вышла в свет ее драма «Максимилиан». В 1920-е годы Мария Рыбникова выпустила ряд работ по теории и истории литературы, которые, вне всякого сомнения, являются любопытным памятником той эпохи. Особенно это справедливо по отношению к ее книге "По вопросам композиции" (1924 г.) – сборнику статей о поэтике Толстого, Чехова, Тургенева, Пушкина. Эти статьи – не научные работы в строгом смысле слова, а скорее размышления человека, профессионально занимающегося преподаванием литературы, над некоторыми вопросами теоретического плана. Вероятно, эта книга – наибольшая удача Рыбниковой в литературоведческой сфере и она, несомненно, является интересным и характерным фактом в истории советской литературной науки тех лет. Взгляды М. А. Рыбниковой на словесное творчество сложились отчасти под влиянием харьковских сборников "Вопросы теории и психологии творчества", выпускавшихся последователями А. А. Потебни, а отчасти – в семинаре П. Н. Сакулина, который эклектически сочетал психологический, культурно-исторический и вульгарно-социологический подходы к истории литературы. На эту базу позднее вполне органично легли некоторые марксистские идеи. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что как раз в книге "По вопросам композиции" ни марксизм, ни социологизм не занимают сколько-нибудь заметного места. 1924 год – время относительно либеральное по сравнению с тем, что наступит всего через пять лет. Да и вообще, в этой книге Рыбникову как раз занимает проблематика, близкая к исследованиям «формальной школы» (В. Шкловский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум), а именно – вопросы, непосредственно относящиеся к сфере «литературной специфики»: «Приемы письма в "Войне и мире"», «Автор в Евгении Онегине», «Рассказчик у Тургенева» и др. Вышедшая в 1925 году «Книга о языке» Рыбниковой вызвала резко негативную оценку В. В. Виноградова, в то время профессора Государственного Института Истории Искусств, бывшего до его разгрома в 1929 одним из основных оплотов «формальной школы» в России: «Хочу написать для московского журнала рецензию (ядовитую) на книгу некоей М. А. Рыбниковой “Книга об языке”. Не сестра ли она Вашего прославленного (Вами же) А. А. Рыбникова? Ему не завидую: большей дозы тупой и самодовольной наглости, прикрытой какою-то восторженностью перед наукой (об языке), трудно встретить» (письмо В. В. Виноградова Н. М. Виноградовой-Малышевой от 17.01.1926)1). В этом резком по форме отзыве очень точно охарактеризована зарождавшаяся советская наука о языке и литературе, определенный вклад в создание которой, несомненно, внесла и Мария Рыбникова. Впрочем, здесь надо конечно делать скидку на то, что Виноградов вообще был часто резок и недоброжелателен по отношению к коллегам и оппонентам. Ср., например, запись устной беседы В. Дувакина с А. А. Реформастким: Д<увакин>: Он <Виноградов> почему-то очень потом недолюбливал Винокура? Тем не менее, официальная критика не оставила ранние работы М. А. Рыбниковой без упреков в недостаточной идеологической «лояльности». Так, в статье о Рыбниковой в «Литературной энциклопедии» (1929-1939) указывалось: «Методические работы Р<ыбниковой>. испытали на себе влияние ряда враждебных советской школе направлений литературоведческой и педагогической мысли <…> идеалистическое представление о сущности искусства (Гершензон) и теория «свободного воспитания» («вживание в творческий мир поэта», внеисторическое изучение лит<ерату>ры, отрицание учебника и пр». И лишь работы Рыбниковой конца 1930-х годов, по словам автора статьи, «говорят о стремлении ее рассматривать структуру поэтического произведения в плане марксистского его понимания»2). Если Мария Рыбникова – фигура достаточно известная в советской литературной и педагогической науке тех лет, то об адресате дарственной надписи на момент приобретения книги мне не было известно практически ничего, и лишь в течение ряда лет, благодаря откликам людей, так или иначе знавших Марию Иосифовну Цирес и ее близких, удалось восстановить некоторые факты ее биографии. Мария Иосифовна (Осиповна) Цирес (в девичестве Гордон) родилась в 1888 году в семье Осипа Александровича Гордона, заведующего земской аптекой в Спасске Тамбовской губернии3). Старший брат Марии Иосифовны – Гавриил Осипович Гордон (1885 -1942) – русский философ-неокантианец, репрессированный еще до наступления Большого Террора, в конце 1920-х (находился в Соловецком лагере вместе с Д. С. Лихачевым), и скончавшийся в заключении в годы Великой Отечественной войны4). Менее драматично сложилась жизнь другого, младшего, брата Марии Цирес - Владимира Осиповича Гордона (1892-1971) - он стал известным ученым-математиком, профессором, одним из основоположников начертательной геометрии в СССР. Еще до революции Мария Иосифовна вышла замуж за Алексея Германовича Циреса (1889-1967), известного в 1920-40-е годы философа и искусствоведа, входившего вместе с А. Г. Габричесвким и другими учеными, в круг сотрудников Государственной академии художественных наук (ГАХН). А. Г. Цирес известен, в первую очередь, работами по истории и теории искусства и архитектуры: статья «Язык портретного изображения» (опубликована в сборнике ГАХН «Искусство портрета». М., 1928), книги «Архитектура Колизея» (М., 1940) и «Искусство архитектуры» (М., 1947), статьи в не увидевшем света «Словаре художественных терминов», подготовленном учёными ГАХН в 1923-1929 гг., но изданном лишь в 2005 году. Мария Иосифовна была его первой женой, и хотя их брак позднее распался, она продолжала сохранять живой интерес к изобразительному искусству, связанный, вероятно, с общим для неё и А. Г. Циреса кругом общения. Судя по данной дарственной надписи, Мария Цирес училась на Московских Высших Женских Курсах в промежутке между 1904 и 1909 гг. и вместе с Рыбниковой посещала научный семинар П. Н. Сакулина, преподававшего там в те годы. По всей видимости, сокурсницей или соученицей Рыбниковой и Цирес была и учившаяся в те же годы на МВЖК Елизавета Яковлевна Эфрон (1885–1976), сестра мужа Марины Цветаевой - Сергея Яковлевича Эфрона. Анастасия Цветаева упоминает Марию Цирес в своих мемуарах в числе лиц, входивших в ближайшее окружения Эфронов в 1910-е годы, ошибочно назвав Алексея Циреса («Лёню») не мужем, а братом Марии: «подруги Лили и Веры <Эфрон – И. Ш.> — Маня Гехтман и Маня Цирес, ее брат Леня Цирес»5). Мария Цирес дружила с сестрами Елизаветой и Верой Эфрон в годы учебы, и их общение продолжилось в 1930-е годы - в РГАЛИ сохранились письма Марии Цирес к Елизавете Яковлевне, а также карандашный портрет Е. Я. Эфрон, сделанный Марией Иосифовной. Последнее упоминание о М. И. Цирес в печати, найденное мною, относится к 1937 г., а её рисунки, хранящиеся в РГАЛИ, датируются 1930-1940-ми годами. Мария Цирес, как и её братья, была, по всей видимости, личностью незаурядной и разносторонней. В 20-30-е годы она работала в системе народного образования - преподавала русский язык и литературу на рабфаке. В частности, у нее училась в 1923-1925 гг. Полина Жемчужина - жена В. Молотова и близкая подруга Светланы Аллилуевой, жены Сталина6). В 1926 г. Мария Иосифовна выпустила учебное пособие «Орфография в школе взрослых» (в соавторстве с О. Д. Удальцовой), а в 1936 - «Таблицы по орфографии: Наглядный орфографический справочник для средней школы: Пособие» (М., 1936). Но она занимается не только филологией и педагогикой. В РГАЛИ хранятся рукописи стихотворений Марии Цирес, датируемых 1930–1937 годами. Кроме того, в каталоге Второй отчетной выставки Центральных заочных курсов живописи и рисования, проводимой в Музее восточных культур в 1937 году, числятся четыре работы учащегося первого звена (т. е. первого года обучения) счетовода колхоза в селе Илларионово А. Ф. Баринова: одна свободная тема, натюрморт, плакат, композиция. В качестве консультанта-педагога А. Ф. Баринова значится М. И. Цирес, из чего можно сделать вывод, что она преподавала не только язык и литературу, но и живопись и графику, интерес к которым сохранялся со времен брака с А. Г. Циресом. По свидетельству родных Марии Иосифовны, она скончалась от базедовой болезни в 1939 году (сообщено Г. Сливинской – внучкой младшего брата Марии Иосифовны В. О. Гордона). Мария Иосифовна Цирес, как и М. А. Рыбникова были достаточно типичными представительницами новой советской гуманитарной интеллигенции, которая активно формировалась в 1920-е годы, годы выхода книги «По вопросам композиции». Они были тесно связаны с культурной и художественной средой своей эпохи – как личными, так и профессиональными связями. Поэтому любые факты их биографий помогают лучше понять особенности того драматического периода российской истории и тех людей, кому выпало жить в то время. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Данная статья была впервые опубликована на сайте ОПОЯЗ.РУ в 2003 году в виде небольшой заметки об авторской дарственной надписи на книге Марии Александровны Рыбниковой, известного педагога и литературоведа, адресованной некоей Марии Цирес. Затем, в течение нескольких лет, вплоть до 2021 года, на эту заметку откликнлись ряд людей, которые существенно дополнили ои сведения о судьбе данного автографа и прежде всего помогли мне рассказать об адресате дарственной надписи. Среди этих людей следует в первую очередь назвать Сергея Циреса, внука А. Г. Циреса, мужа Марии Цирес, Галину Сливинскую, внучку ее младшего брата - В. О. Гордона, а также Нину Анатольевну Дмитриеву, историка русской философии, посвятившей главу своей книги "Русское неокантианство: "Марбург" в России" старшему брату Марии Иосифовны Цирес - Г. О. Гордону.

Таким образом, эта заметка, после многочисленнх редактур, оформилась в небольшу статью, самая последняя версия которой была опубликована в печатном издании: Приращение смысла: сборник научных статей к юбилею Татьяны Викторовны Шмелёвой. — Москва : РУСАЙНС, 2021. — С. 236-242. Нельзя исключить того, что вновь появившаяся информация о людях, о которых идет тут речь, потребует новой - исправленной и дополненной редакции данной статьи. ПРИМЕЧАНИЯ 1) Виноградов В. В. «…Сумею преодолеть все препятствия…»: Письма Н. М. Виноградовой-Малышевой. – Новый Мир. 1995. № 1. – С. 183 (Вернуться к тексту) 2) Литературная энциклопедия. В 11 тт. Т. Т. 10. – М., 1937. – Стб. 452-453. (Вернуться к тексту) 3) См. Дмитриева Н. А. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. – М. РОССПЭН, 2007 – С. 315. (Вернуться к тексту) 4) Дмитриева Н. А. Указ. соч., - С. 314-326. (Вернуться к тексту) 5) Цветаева А. И. Воспоминания. В 2-х т. Т. 1. – М.: Бослен, 2008. – С. 723. (Вернуться к тексту) 6) Дмитриева Н. А. Указ. соч., - С. 323.(Вернуться к тексту) Игорь Широнин |