|

|

|

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО „ФОРМАЛИСТОВ“ В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ 30-Х ГОДОВ: ИННОКЕНТИЙ ОКСЕНОВ "МОНСТРЫ И НАТУРАЛИИ ЮРИЯ ТЫНЯНОВА" Предисловие К началу 1930-х годов научная деятельность литературоведов ОПОЯЗа, да и всей формальной школы, была фактически прервана советским государством насльственным образом. В 1931 году указом Совнаркома был окончательно ликвидирован Институт Истории Искусств, в котором преподавали большинство филологов, связанных с ОПОЯЗом. Но активное уничтожение института началось уже в конце 20-х годов. Драматичная история этого уничтожения отражена в очень подробной и тщательно документированной статье Ксении Андреевны Кумпан „Институт истории искусств на рубеже 1920-х – 1930-х гг.“// Институты культуры Ленинграда на переломе от 1920-х к 1930-м годам. — 2011. — С. 540-637. Дальнейшая судьба ученых формальной школы складывалась по-разному, но в каждом случае непросто. Кто-то попытался продолжить так или иначе академическую и преподавательскую карьеру (Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум), переключившись с иделогически опасной литературной теории на текстологическую и редакционную деятельность по изданию сочинений русских классиков. Другие же, как Юрий Тынянов и Виктор Шкловский, предпочли сосредоточиться преимущественно на литературном творчестве, поскольку уже обладали успешным опытом и серьезной репутацией в этой сфере. Тынянов еще в 20-е годы опубликовал два исторических романа – „Кюхля“ (1924) и „Смерть Вазир-Мухтара“ (1927), которые имели несомненный читательский успех и в целом достаточно положительную оценку современной критики. Поэтому для него было вполне логично продолжить работать в сфере исторической художественной беллетристики. В начале 1930-х годов он публикует ряд рассказов или небольших повестей, сюжеты которых охватывают любимую Тыняновым эпоху XVIII – начала XIX вв. Это „Подпоручик Киже“ (1928, переработанный вариант 1930), „Восковая персона“ (1931) и „Малолетний Витушишников“ (1933). Немного позднее, после журнальных и отдельных публикаций, все три рассказа были собраны вместе в книге Юрий Тынянов. Рассказы. – М.: Советский писатель, 1935. Эти рассказы получили уже не столь одобрительные отклики в прессе. Особенно это касалось повести „Восковая персона“, в которой, несомненно, сказалось увлечение Тынянова стилистикой немецкого литературного экспрессионизма. Еще в 1921 г. в статье „Записки о западной литературе“ он одним из первых откликнулся на появление этого литературного направления, и „Восковая персона“, появившаяся десятью годами позже, явно несла в себе следы повествовательного эксперимента в духе экспрессионизма. Именно эта экспериментальность начинала казаться чужеродной в советской литературе тех лет, постепенно двигавшейся в сторону социалистического реализма. Сыграл свою роль и массированный идеологический разгром „формальной школы“, который довершался как раз в момент публикации этой повести Тынянова. Критика напрямую связываала литературоведческий формализм с экспериментальными стилистическими и сюжетными приемами повести. Причем это касалось не только критики советской, но и эмигрантской (см., например, рецензию на „Восковую персону“ Владислава Ходасевича в газете „Время“ от 14 мая 1931 г.). Что же касается современной Тынянову советской критики, то нельзя не упомянуть статьи поэта и критика Иннокентия Оксенова „Монстры и натуралии Юрия Тынянова“, опубликованной в 8-м номере журнала „Новый мир“ за 1931 год, то есть практически сразу после появления повести „Восковая персона“.

Тем не менее официальное марксистское литературоведение, припоминая ранние литературные опыты Оксенова, так же дистанцировалось от его выступлений 1920-х годов. В „Литературной энциклопедии“ (1934) Оксенову дается следующая характеристика: „В своих критических работах [1927—1929] Оксенов защищает позиции эстетической критики, по существу представляющей одну из разновидностей формалистической критики, хотя и полемизирует с формалистами. Одновременно Оксенов вел полемику с марксистской критикой, которая, по его мнению, „затрудняет органическое стройное развитие литературы“, требуя от писателя ортодоксальности, идеологической выдержанности. В конкретно-критических работах Оксенова (о Л. Рейснер, Федине) даются импрессионистические характеристики творческой манеры писателей, отсутствует социально-политическое обобщение“ (Т. 8, Стб. 269).

ЛОКАФ – это Литературное объединение Красной Армии и Флота, созданное в июле 1930 г. и просуществовавшее до создания Союза писателей в 1934 г. ЛОКАФ ставил своей целью: „1) мобилизовать советских писателей на дело укрепления обороноспособности СССР, привлечь их к разработке военной тематики; 2) воспитывать молодые писательские кадры из среды красноармейцев, краснофлотцев и начсостава, организовывать литкружки в частях Красной армии и на кораблях и в экипажах флота; 3) стремиться к созданию художественных произведений о войне и Красной армии и флоте, правильно, на основе марксистско-ленинского учения о войне трактующих классовую и интернациональную сущность вооруженных сил рабочего класса, роль коммунистической партии в руководстве этими силами, военную политику и практику рабочего класса, произведений, жестоко разоблачающих сущность шовинистических и пацифистских течений и тенденций как в советской, так и в западноевропейской литературе, произведений, воспитывающих в трудящихся СССР и всего мира пламенную ненависть к капиталистам и их лакеям и готовность к уничтожению этого классового врага; 4) создать кадры критики, которая поведет решительную борьбу с чуждыми марксистско-ленинскому учению о войне теориями в художественной литературе; 5) широко развернуть издание журналов, альманахов, сборников, газет, литературных страниц, посвященных вооруженной борьбе с империализмом, военных отделов и художественных периодических изданий и выпуск целых военных номеров их“. (Литературная энциклопедия, Т. 2. Стб. 554. - 1932). ЛОКАФ был тесно связан с ВАПП (РАПП), поэтому участие Оксенова в этом объединении, куда, впрочем, входили сотни самых разных писателей, выглядит вполне органичным и естественным. Статья Оксенова об исторических повестях (помимо детального разбора „Восковой персоны“ там кратко затронут и рассказ „Подпоручик Киже“) Тынянова вышла как раз в то время, когда он, по всей видимости, изжил или активно изживал следы „эстетической критики“ и „импрессионистического подхода к литературному творчеству“ в своих журнальных выступлениях. Хотя Оксенов и отдает дань литературному мастерству Тынянова, его выводы некомплиментарны: „Восковая персона“ это „отвлеченно-эстетическая композиция на историческом материале“, поскольку в ее основе лежит „порочный творческий метод – метод формального – идеалистического мировоззрения“. И объясняет Оксенов основной порок повести Тынянова („отсутствие подлинного политического содержания“ и „отсутствие связи ее крупнейших героев с социально-экономическим фоном и бытом эпохи“) именно тем, что литературная практика автора непосредственное проистекает из его „формалистической“ литературной теории. Любопытно, что упреки Оксенова в адрес Тынянова формулируются с использованием практически той же рапповской фразеологии, которой изобилует статья о самом Оксенове в „Литературной энциклопедии“: "отсутствие идеологической выдержанности и социально-политического обобщения". И противоречия в датах здесь нет. Хотя статья об Оксенове в 8-м томе „Лит. Энциклопедии“ была опубликована в 1934 году, но в ней негативно оцениваются лишь работы Оксенова 1927-1929 гг. (в частности, книга о Ларисе Рейснер). Однако далее его позиция (после начала работы в ЛОКАФ в 1931 году) охарактеризована вполне одобрительно, как бесспорный факт „выправления" и осознания прежних ошибок. Следовательно, Оксенов сумел наконец сделать нужные выводы из справедливой критики, высказанной идеологическими госорганами, и уже сам в свою очередь подверг суровой оценке те „пороки“, которые были присущи исторической повести писателя-формалиста Тынянова. Другой вопрос, насколько искренней была идеологическая, как тогда говорили, „перековка“ эстета и импрессиониста в последовательного марксиста? Или же он просто механически добавил в свою рецензию некоторое количество словесной шелухи в духе вульгарного социологизма тех лет, внутренне по-прежнему оставаясь приверженцем „чистого искусства“? Ведь нельзя не заметить, что Оксенов довольно тонко и проницательно чувствует тыняновский стиль и поэтику исторического повествования, так что порой кажется, что „разгромные“ выводы это лишь дымовая завеса, дань сиюминутной общественно-политической обстановке, когда высказываться о талантливом, но неортодоксальном литературном произведении можно лишь (мнимо)-негативно. Всё вышесказанное позволяет признать, что статья Иннокентия Оксенова – это несомненно важный и любопытный документ в истории борьбы советской идеологии с русским формализмом не только в научной, но и в литературно-художественной сфере.Статья И. Оксенова приводится по тексту первой публткации в журнале „Новый мир“, 1931, № 8. - С. 175-180 с сохранением постраничной разбивки, но без сохранения верстки в две колонки. ИННОКЕНТИЙ ОКСЕНОВ „МОНСТРЫ И НАТУРАЛИИ ЮРИЯ ТЫНЯНОВА“ - 175 - Литературный путь Юрия Тынянова-беллетриста складывается своеобразно и закономерно. Формальная школа литературоведения, нашедшая недолговечный и непрочный компромисс с социологией искусства в поверхностной теории „литературного быта“, переживает глубокий кризис. Внутренние теоретические возможности формализма исчерпаны. Борьба с марксистским или даже с самым „невинным“ социологическим литературоведением становится для формалистов явно непосильной, — разве что формальная школа сумеет мобилизовать еще одну столь же компромиссную и столь же порочную в своей основе теорию. Но и это лишь задержит на некоторое время процесс разложения устоев „формального“ мировоззрения. Идеология формализма проявляется теперь не столько в теоретических выступлениях, сколько в творческой практике, — в художественных произведениях писателей, так или иначе связанных в прошлом или настоящем с формальной школой. Именно в этом отношении творчество Юрия Тынянова — одного из столпов ленинградского формализма — заслуживает особенного внимания. В „Смерти Вазир-Мухтара“ для Тынянова намечался выход на широкие литературноисторические пути. Образ Грибоедова в этом романе героичен и трагичен, но сквозь идеалистическую трактовку темы проступают более или менее живые и реальные черты исторической действительности. Рассказ „Подпоручик Киже“, появившийся в печати после „Вазир-Мухтара“, представляется нам в сравнении с последним шагом назад. Самый выбор сюжета, построенного на анекдотическом происшествии времен павловской империи, является характерным для формалиста. „Герой“ этого рассказа — канцелярская описка, приобретающая под именем „подпоручика Киже“ об'ективное, хотя и призрачное существование. Нам кажется, что философия „Подпоручика Киже“ — не в раскрытии власти „буквы“ над человеком, а в своеобразном любовании „материализацией“ пустого „заумного“ слова, получающего какой-то социальный смысл и наполнение. Еще большим отходом назад, на позиции ортодоксального формализма, представляется нам „Восковая персона“1). Исторический момент, являющийся содержанием этой повести, мог бы дать, вообще говоря, крайне благодарный материал для писателя. В № 1 журнала „Ленинград“ отрывкам из „Восковой персоны“ предпослана краткая аннотация следующего содержания: „В пoвести Юрия Тынянова изображается борьба партий и различных социальных групп после смерти Петра. Генерал-прокурор Ягужинский (Егушинский, Егузинский) — продолжатель политики Петра — опирается на „людей торговых, служилых“, на „коммерцию“. „Герцог Ижорский“, принц Alexander — Данилыч — Меншиков „вдается в боярскую толщину“. Мы не знаем, кому принадлежит эта аннотация, — автору повести или редакции журнала, — но мы хотим 1) Напечатана в №№ 1 и 2 „Звезды“ с. г., выходит отдельным изданием в ГИХЛ. - 176 - предупредить читателя, что искать в „Восковой персоне“ изображения „борьбы партий и различных социальных групп после смерти Петра“ будет занятием вполне бесплодным и праздным. Правда, в повести есть зато многое другое. Самое заглавие повести, отдающее привкусом исторических стилизаций десятых годов нашего века, характеризует повесть как статическую композицию, как своего рода музей исторических фигур, вылепленных с известным, но крайне односторонним мастерством. „Восковая персона“ как таковая — восковой манекен Петра, сделанный вскоре после смерти последнего скульптором Растрелли-старшим. Эпизод с созданием этой статуи не занимает значительного места в повести, но манекен Петра играет „активную“ роль в некоторых моментах повествования как символические подобие власти ушедшего императора, сдерживавшей в равновесии внутреннюю борьбу дворцовых кругов. Дальше этой примитивной социальной символики в повести дело не идет. Мотив „Восковой персоны“ является для повести крайне характерным, — это один из „монстров“ повести. Учрежденная Петром „куншткамора“ — собрание всяческих редких зверей, уродств и таких анатомических экспонатов, как например головы казненных Монса и Марии Гамильтон, — поставлена Тыняновым едва ли не в центр повествования. В этом несомненно сказалась старая формалистская привязанность к „необычайному“ материалу, „остраненному“ уже, так сказать, своей собственной природой. Но в этом любовании „монстрами“ и „натуралиями“, в том пристальном внимании, с которым в них всматривается автор, есть еще и нездоровый, патологический оттенок: „А вторая голова была Марья Даниловна Хаментова-Гамильтон. Та голова, на которой было столь ясно строение жилок, где какая жилка проходит, — что сам хозяин, на помосте, сперва эту голову поцеловал, потом об'яснил тут же стоящим: что вот как много жил проходит от головы к шее и обратно. И велел тую голову в хлебное вино и в куншткамору...“ Посмотрим теперь, как показывает Тынянов основных героев своей повести, какие методы применены автором в изображении таких крупнейших исторических фигур, как Петр, Екатерина, Меншиков, Ягужинский. Здесь мы должны заранее указать на то, что было бы напрасно ждать от Тынянова разработки героев повести в духе исторического материализма: вся система мировоззрения, исповедуемого Тыняновым, исключает эту возможность (хотя и бывают случаи, когда теоретик не совпадает или расходится с художником). Но и вне методов исторического материализма существуют различные категории художественного преломления исторической действительности. Возможно наконец смешение методов материалистического с идеалистическим, что наблюдается например в недавно вышедшем „Петре“ А. Н. Толстого, представляющем тем не менее крупное явление советской литературы. Что касается тыняновского Петра, последний не занимает значительного места в об’еме повести. Мы видим процесс умирания Петра, осложненный мыслями о России, о близких и приближенных и т. д. „На кого оставлять ту великую науку, все то устройство, государство и наконец немалое искусство художества? О, Катя, Катя, матка! Грубейшая!“ Петр „Восковой персоны“ умирает, прощаясь с „парусным делом“, „адмиральским часом“, с „немалым кораблем“ (Россией), умирает, созерцая „синие голландские кафли“ и плача в лоскутное одеяло. Все это не вносит изменений или дополнений к традиционным литературно-историческим представлениям о личности Петра; автором сделан также традиционный для исторических романистов — от Мережковского до Алексея Толстого — акцент на пресловутой „жестокости“ своего героя: „А через час придет Катерина, и он знал, что умирает из-за того, что ее не казнил и теперь допускает в комнату. А нужно было ее казнить, и тогда бы кровь получила облегчение, он бы выздоровел... А запечного друга, Данилыча, тоже не казнил и тоже не получил облегчения“. Кроме того, Тыняновым использовано имеющееся в исторических источниках свидетельство о предсмертном разговоре Петра с „генерал-фискалом“ Мякини - 177 - ным: на вопросы последнего: „ли сечь одни только сучья“, или „наложить топор на весь корень“ Петр якобы ответил: „Тли до тла“, т.-е. посылай на плаху 92 головы. Было ли так на самом деле или нет, — дело конечно не в этом, важно лишь то, что в основе этих и подобных им сокрушительных петровских тенденций лежала определенная политическая линия, в повести совершенно не вскрытая. Это отсутствие социально-политического освещения описываемых событий приводит к тому, что Петр „Восковой персоны“ представляется чем-то в роде восточного сатрапа или разнузданного садиста. Это — один из крупнейших „монстров“ повести. Если в тыняновском образе Петра доминирующим началом является его стихийная, звериная жестокость, то в характеристике Екатерины, Петровой жены, основное место принадлежит эротическому моменту. Екатерина — Марта — вспоминает во сне свою латгалльскую молодость: коровий хлев, песни девушек, ночные ласки своих приемных родителей. Далее идут воспоминания о пасторском сыне, о шведском капрале, о русских солдатах, о „любезном кавалире“ Вилиме Ивановиче Монсе, о том самом Монсе, чья голова томится в куншткаморе. В повести имеется подробное описание туалета Екатерины, ее „умываний“ и „притираний“. (Здесь приводятся не лишенные интереса рецепты „дацкой“ и „венецианской“ воды). В черных „агажантах“, в черном и белом „фонтанже“, облаченная в черную „мантею“, Марта — она же Екатерина — выводит в „паратную залу“ ко гробу „хозяина“. „И она увидела Левенвольдика, молодого, со стрелками, с усиками — и поняла, что приблизит. Потом посмотрела вбок и увидела Сапегу, жениха племянницына, еще совсем ребенка, и поняла, что приблизит...“. К этому надо добавить, что в одной из следующих глав повести мы находим эпизод сближения Екатерины с Сапегой. Почти все исторические лица — герои „Восковой персоны“ — поставлены автором под знак какого-либо определенного „порока“. Это не „живые“ литературные герои, а, применяя одно из ходовых современных определений, „конкретные носители зла“. Но это „зло“, показываемое Тыняновым, если и характеризует изображаемую эпоху, то лишь с одной стороны, притом для современного читателя как раз наименее существенной. Так, из истории известно, что „герцог Ижорский“ — он же „князь Римский“ — Меншиков отличался изрядным лихоимством, сильно возросшим к концу правления Петра. Это самое пристрастие к „великим дачам“ положено Тыняновым в основу характеристики „Данилыча“. Светлейший князь занимается подсчетом своих „убытков“ и „интересов“, ждет суда и казни, а после смерти Петра вспоминает свое прошлое: „и вот он стал на единый момент словно опять Алексашка, который спал на одной постели с хозяином...“ Совершенно очевидно, что историческая роль Меншикова отнюдь не исчерпывалась его взяточничеством или обнаружившимся после смерти „хозяина“ властолюбием, ясно также, что эти „пороки“ могли возникнуть и цвести на определенной политической и социально-экономической почве. Между тем „принц Ижорский“ предстает перед нами в повести как конкретный носитель отвлеченного „зла“, как воплощение „общечеловеческой“ жадности и корыстолюбия. Это опять-таки один из живых экспонатов „куншткаморы“, которой поистине является повесть. Основной порок последней — в отсутствии подлинного политического содержания, в отсутствии связи ее крупнейших героев с социально-экономическим фоном и бытом эпохи. Этот быт и фон правда в повести намечены кое-какими чертами, о которых мы скажем ниже. Мы вполне отдаем себе отчет в том. что историческая повесть — не ученый трактат и не политический памфлет. Но мы не менее твердо убеждены в том, что всякое современное художественное произведение, построенное на историческом материале какой угодно эпохи, должно более или менее глубоко отражать социально-экономическую структуру изображаемого общества и его классовую борьбу. Мы не говорим уже о социальной философии произведения, к которой мы также пред’являем вполне определенные требования. Эпоха, являющаяся темой „Восковой персоны“, характерна сложностью своей социально-политиче- - 178 - ской обстановки и партийной борьбы, за которой скрывалась борьба классов — бояр-феодалов и торговой буржуазии. После смерти Петра основными борющимися фигурами становятся Меншиков и Ягужинский; первый берет курс на „боярскую толщину“, т.-е. на деле является проводником реакционных влияний, второй стремится к продолжению торгово-капиталистической политики Петра. Конфликт между этими двумя вождями различных партий мог бы послужить ценным материалом для раскрытия основных социально-экономических сил и противоречий эпохи. Что же сделано в этом направлении автором? Очень немного. Изменение политики в отношении „купецких людей“, проводимое Меншиковым, нашло в повести отражение в эпизоде с тремя „слепыми“ старцами, которые оказываются переряженными купцами, а „ходят так, чтоб избыть налогу, которого на них много наложено. Так цугом и ходят, сказаны у себя в нетях, сами записаны на богадельню, а всюду у них понасажены малые люди... Так стало в самое последнее время... когда сам стал вдаваться в бабью власть и подаваться в боярскую толщину, а ранее был купецкий магистрат, и те купцы не ходили в нетях“. О том же говорит Ягужинский: „И теперь в изумлении купецкие люди: ли коммерцию в архангельский Город переведут, ли в Кронштадт, или вовсе изведут! И быть ли Санкпитерсбурку или Городу?“ Этими немногими чертами однако ограничиваются имеющиеся в повести указания на социально-экономическую подкладку борьбы, развертывающейся между Меншиковым и Ягужинским. Для неискушенного читателя сущность этой борьбы остается совершенно нераскрытой. Мы говорили выше об основном лейтмотиве характеристики „герцога Ижорского“ (Меншикова). Вообще же Меншиков — как и большая часть героев — показан статически, в том же плане гротескного, слегка стилизованного под XVIII век психологизма, который свойственен методу „Восковой персоны“ в целом. Сказанное в особенности относится к крупным — историческим — фигурам повести, показанным большей частью в их размышлениях и переживаниях и крайне редко — в действии, а еще реже — в таких поступках, которые характеризовали бы общественно-политическую линию их поведения. Правда, мы видим Меншикова, отдающего распоряжение об издании „ноздревого“ и „табачного“ указов, что должно отметить изменение его политики в более либеральную сторону. Но эти штрихи, повторяем, слишком редки и легко ускользают от читателя, внимание которого отвлекается внешне-описательными эффектами. Читатель, — а мы имеем в виду среднеквалифицированного современного рабочего читателя, пред’являющего свои основательные требования к литературе, — читатель, запутавшийся в одной из глав в пышных „агажантах“ Екатерины, в конце повести приглашается вновь присутствовать при не менее пышном туалете „принца Данилыча“ и любоваться его „принц-метальными запонками“. Мы не собираемся отрицать значение подобных исторических деталей и аксессуаров, мы полагаем только, что последние должны иметь определенное конструктивное значение в связи с общей социальной установкой повести. Поскольку социальная перспектива в построении „Восковой персоны“ не отличается четкостью, постольку и отмеченные выше описательные детали имеют об’ективно лишь эстетическое значение, и необходимость их не оправдана. Возвратимся однако к Ягужинскому. Последний представлен в повести изрыгающим потоки брани и хулы по адресу Меншикова, — то в разговоре со своею женой, то перед восковым изваянием „хозяина“ Ягужинский обвиняет „герцога Ижорского“ во многих тяжких грехах и пороках, — момент личной вражды автором подчеркнут, но политическое содержание этой неприязни остается опять-таки завуалированным и до читателя не доходит. Конечно социально-политические мотивы человеческих мнений и поступков в жизни очень часто остаются скрытыми и неосознанными, но в задачу писателя, имеющего дело с историческим материалом входит как раз обнажение этих тайных пружин теми или иными методами. Надо отдать справедливость, что автором потрачено по-своему немало изобретательности и остроумия на изобра- - 179 - жение и Меншикова, и Ягужинского — этих по сути темы важнейших героев повести. Следует отметить эпизоды с поочередным парадированием обоих героев перед самой „восковой персоной“, которая приводит их в оцепенение своей механической жестикуляцией. Любопытна также сцена „примирения“ Меншикова и Ягужинского (примирения конечно чисто внешнего, смысл которого опять-таки в повести остается неясным). Все это однако не идет дальше некоторых более или менее занимательных и причудливых сюжетных положений, и читатель, насмотревшийся уже на „монстров“ петровско-тыняновской куншткаморы, встречает эти картины как очередные „натуралии“ повести. Кроме рассмотренных нами исторических фигур, принадлежащих к „верхам“ эпохи, в повести действует еще несколько героев — представителей средних и низших классов и социальных прослоек. На долю этих лиц в повести выпадает задача образования социально-бытового „фона“. О переодетых купцах мы уже говорили выше, и этот эпизод является в указанном смысле наиболее любопытным, так как дает известную иллюстрацию к социально-политической борьбе эпохи. Кроме купцов, мы находим в повести историю одной крестьянской семьи. В этой семье два брата: один — солдат, другой — шестипалый „монстр“, проданный первым братом в куншткамору. Как видим, даже и здесь без монстров дело не обошлось. История остальных членов этой семьи правда поучительна, но несколько трафаретна для повести о жестоком петровском времени: солдат, горящий желанием выслужиться, доносит на свою мать, проронившую неосторожное слово о „царевой немке“. Их обоих подвергают пыткам. Позже тот же солдат попадает сторожем на восковой двор. В разговоре с сыщиком Иванко (фигура, не лишенная интереса) солдат в свою очередь обнаруживает некоторую невоздержанность языка и вновь подвергается жестокой экзекуции. Во время последней его видит шестипалый брат, сбежавший из куншткаморы. Но в том-то и дело, что, показывая режим террора, введенный Петром и продолжавшийся в том или ином направлении преемниками последнего, автор не идет дальше внешней, поверхностной стороны явлений и не проникает глубже в их исторический смысл. Политика Петра и политика Меншикова после смерти Петра имели различные социально-экономические основы. Первая была (в общем) исторически прогрессивна, вторая — реакционна. Орудием той и другой был полицейский режим, направлявшийся против тех или иных классов (бояре-феодалы, купечество, крестьянство) в зависимости от классовой основы данной политики. Все это в повести не диференцировано и не вскрыто, показана лишь система террора как „вещь в себе“, вне ее исторического и социально-политического значения в каждом конкретном случае. Подобную трактовку темы нельзя не признать типично механистической, т.-е. в конечном итоге идеалистической трактовкой. В этом вновь и вновь сказывается основной порок повести — ее „формализм“, применение формального метода, являющегося одной из новейших разновидностей идеалистического мировоззрения. Все методологические особенности „Восковой персоны“, упор на „общечеловеческие“ свойства личностей ее крупнейших исторических героев, отсутствие подлинной связи последних с реальной исторической почвой эпохи и неизбежно отсюда вытекающая статичность этих восковых (хотя и искусно вылепленных) фигур, — всё это вытекает из основной формалистической установки автора. В соответствии с этой установкой находится и язык повести (мы говорим о „языке автора“) — умеренно стилизованный, смешивающий архаику XVIII века со сложной простотой современного художественного языка и в общем явно „нарочитый“ — выполняющий функцию „остранения“ материала, как дань старым формалистским традициям. „Восковую персону“ в целом нельзя даже назвать реалистическим произведением (несмотря на наличие в повести ряда отдельных реалистических черт и сцен) — она в значительной степени является отвлеченно-эстетической композицией на историческом материале. Ясно, что запросы и интересы современного передового читателя подобным произведением начисто обходятся. Повесть - 180 - обращена к читателям-эпигонам дореволюционной литературной культуры, к интеллигентам-эстетам, пронесшим сквозь революцию свое непонимание общественных задач искусства. Вся высокая литературно-историческая эрудиция и стилистическое своеобразие автора привели лишь к созданию галлереи „монстров“ и „натуралий“ — к созданию произведения, имеющего буквально лишь музейную ценность. Этому виной побочный в своей основе творческий метод — метод формального — идеалистического — мировоззрения, еще пытающегося завоевать кое-какие позиции на современном литературном фронте.

|

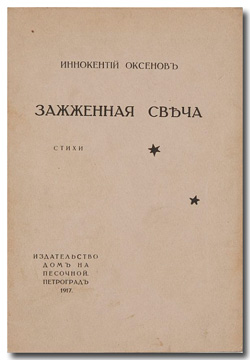

Иннокентий Александрович Оксенов (род. в 1897 г., умер в 1942 г. в блокадном Ленинграде), врач-рентгенолог по образованию, но в то же время довольно активный участник литературной жизни 1910-1930-х годов. Кроме двух сборников стихов и большого числа критических статей он оставил ценные воспоминания о Сергее Есенине и Владимире Маяковском. В первые годы после Октября 1917 Оксенов по всей видимости был связан с ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, позднее РАПП) и, соответственно, воспринимал ученых формальной школы как непосредственных противников. Кстати, эволюция литераторов, писавших до 1917 года в импрессионистском или символистском ключе, в сторону Пролеткульта, а затем РАППа была довольно распространенным явлением и затронула даже такие крупные фигуры, как Валерий Брюсов.

Иннокентий Александрович Оксенов (род. в 1897 г., умер в 1942 г. в блокадном Ленинграде), врач-рентгенолог по образованию, но в то же время довольно активный участник литературной жизни 1910-1930-х годов. Кроме двух сборников стихов и большого числа критических статей он оставил ценные воспоминания о Сергее Есенине и Владимире Маяковском. В первые годы после Октября 1917 Оксенов по всей видимости был связан с ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, позднее РАПП) и, соответственно, воспринимал ученых формальной школы как непосредственных противников. Кстати, эволюция литераторов, писавших до 1917 года в импрессионистском или символистском ключе, в сторону Пролеткульта, а затем РАППа была довольно распространенным явлением и затронула даже такие крупные фигуры, как Валерий Брюсов. Но, справедливости ради, считают своим долгом отметить авторы „Литературной энциклопедии“, „практическая работа Оксенова в ЛОКАФ [с 1931] способствовала выправлению его позиций“. (Там же).

Но, справедливости ради, считают своим долгом отметить авторы „Литературной энциклопедии“, „практическая работа Оксенова в ЛОКАФ [с 1931] способствовала выправлению его позиций“. (Там же).